Nel 2025, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato un nuovo rapporto globale sui determinanti sociali dell’equità sanitaria.

Il documento, dal titolo World report on social determinants of health equity, si pone una domanda fondamentale: perché alcune persone vivono molto più a lungo di altre?

La risposta, come mostra il rapporto, non si trova solo nella genetica o negli stili di vita individuali, ma nelle condizioni sociali ed economiche in cui le persone nascono, crescono e vivono.

Un dato quasi scioccante è la rilevazione che l’aspettativa di vita può variare di oltre 30 anni a seconda del Paese in cui si nasce. Anche all’interno della stessa nazione, infatti, fattori come vivere in quartieri diversi, avere un’istruzione più bassa o appartenere a una minoranza etnica possono determinare differenze enormi nella salute e nella sopravvivenza.

Secondo l’OMS queste disparità non sono casuali; sono causate da determinanti sociali della salute – condizioni sociali, economiche, ambientali e culturali che influiscono direttamente sul nostro benessere.

La conclusione a cui arriva il rapporto è che non si tratta di fattori inevitabili, e proprio per questo possono (e devono) essere affrontati con politiche pubbliche mirate.

Le radici sociali della salute

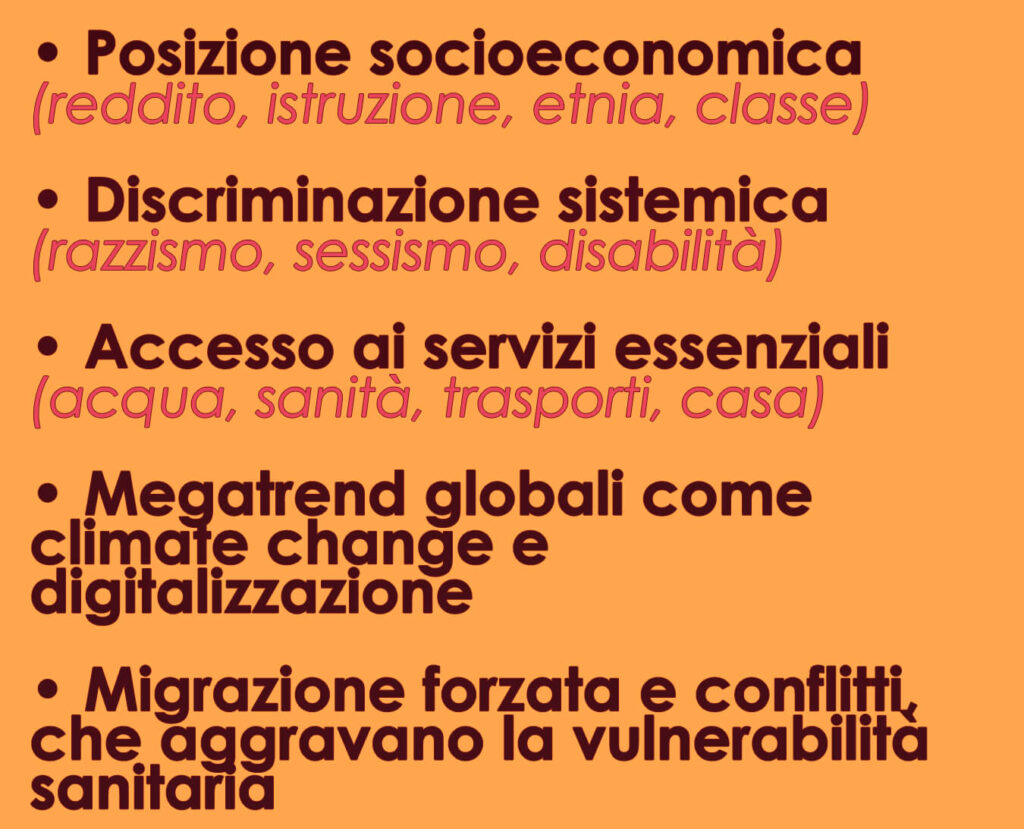

Il concetto di “determinanti sociali della salute” fa riferimento a fattori come il reddito, il livello di istruzione, l’occupazione, l’accesso ai servizi pubblici, il contesto abitativo, la possibilità di muoversi e informarsi, ma anche a dimensioni più ampie come le disuguaglianze strutturali, la discriminazione, il cambiamento climatico e la digitalizzazione.

In questo quadro, la salute smette di essere solo una questione medica: diventa il riflesso di scelte politiche, strutture economiche e valori collettivi.

Poi bisogna considerare altri fattori come le politiche pubbliche, l’urbanistica, il sistema educativo, il mercato del lavoro e tenere presente che tutto concorre a determinare chi sta bene e chi no.

Quanto viviamo e quanto stiamo bene sono parti essenziali della nostra vita che non sono frutto del caso.

Si tratta del risultato della combinazione di diversi elementi quali la posizione sociale, il reddito, il livello d’istruzione o la nostra etnia. Va inoltre considerato che le disuguaglianze persistono non solo tra paesi, ma anche all’interno di ogni singola nazione: persino in città vicine si può vivere con aspettative di vita diverse di decenni.

Il primo “farmaco”: vivere in condizioni dignitose.

La vera cura comincia dalle fondamenta della società, e, ci pensiamo bene, la vera medicina non si trova solo nelle pillole o negli ospedali, ma nelle basi stesse della nostra vita quotidiana.

Fattori come avere una casa sicura, acqua pulita da bere, energia per riscaldarsi, trasporti pubblici efficienti, cibo sano e nutriente, un’istruzione accessibile e un lavoro stabile non sono solo diritti fondamentali, ma determinanti della nostra salute più di quanto immaginiamo. Vivere in un ambiente privo di queste condizioni significa essere più esposti a malattie, stress e disuguaglianze sociali.

Migliorare questi aspetti equivale a una gigantesca opera di prevenzione sanitaria: meno infezioni per chi ha accesso all’acqua potabile, meno malattie respiratorie per chi vive in case ben riscaldate e ventilate, meno mortalità infantile e materna dove ci sono servizi sanitari e alimentazione adeguata. E ancora: una mobilità sostenibile riduce l’inquinamento, il lavoro sicuro evita infortuni e malattie professionali, mentre l’istruzione permette alle persone di fare scelte consapevoli per la propria salute.

Insomma, garantire una vita dignitosa è il primo e più potente strumento di medicina pubblica, perché agisce alla radice dei problemi, prima ancora che diventino emergenze.

Un problema aggravato dalla pandemia

Il rapporto dedica ampio spazio all’impatto del COVID-19, che ha avuto un effetto quasi devastante per molti paesi. Ha infatti avuto il triste effetto di rendere visibili – e in molti casi di aggravare – le disuguaglianze sanitarie già esistenti.

Ad aver subito le conseguenze più gravi dell’emergenza sono state le popolazioni più povere, le minoranze etniche, i migranti e chi vive in condizioni precarie. La pandemia in più ha lasciato un’eredità – in termini di debiti pubblici, carenze nei servizi sanitari e interruzione delle cure – che rischia di limitare ulteriormente la capacità dei Paesi di investire nel benessere collettivo.

Quattro strategie per un cambiamento possibile

Il documento dell’OMS non si limita alla diagnosi, ma propone un quadro d’azione concreto articolato in quattro aree strategiche.

1. Ridurre le disuguaglianze economiche e rafforzare i servizi pubblici

Affrontare la disuguaglianza significa agire su più fronti: adottare sistemi fiscali più equi, aumentare la spesa pubblica in sanità, istruzione, trasporti, alloggi, e rivedere le logiche di sviluppo. È necessario andare oltre il PIL e orientare le politiche economiche verso il benessere della popolazione.

2. Contrastare la discriminazione strutturale

Le forme di esclusione sistematica – razzismo, sessismo, classismo – non solo limitano i diritti, ma generano vere e proprie emergenze sanitarie. L’OMS sottolinea l’importanza di riconoscere le ingiustizie storiche e agire in direzione di giustizia riparativa, soprattutto nei confronti di popolazioni indigene, migranti, rifugiati e donne.

3. Gestire le grandi trasformazioni globali con attenzione all’equità

Due forze stanno rimodellando le società contemporanee: il cambiamento climatico e la rivoluzione digitale. Se non guidate con attenzione, possono amplificare le disuguaglianze. Serve una transizione ecologica giusta, che non lasci indietro i più fragili, e una digitalizzazione inclusiva, che colmi il divario tecnologico e protegga le persone dalla disinformazione.

4. Ripensare la governance per rendere l’azione più efficace

Le politiche per l’equità nella salute devono essere costruite dal basso, con il coinvolgimento attivo delle comunità locali, delle autorità territoriali e della società civile. È fondamentale anche investire in sistemi sanitari territoriali forti, formazione del personale, raccolta di dati disaggregati e cooperazione intersettoriale.

Un impegno che riguarda tutti

Il messaggio del rapporto è chiaro: nessuna istituzione può affrontare da sola le disuguaglianze sanitarie. Serve un’alleanza tra governi, organizzazioni internazionali, settore privato, università e cittadini. L’equità non è una gentile concessione: è una responsabilità collettiva e un diritto umano fondamentale.

Conclusione: oltre l’ingiustizia, verso un nuovo paradigma

Le disuguaglianze nella salute non sono solo ingiuste: sono anche socialmente ed economicamente controproducenti.” Ostacolano lo sviluppo, minano la coesione sociale e compromettono il futuro di intere generazioni. Agire sui determinanti sociali della salute non è solo una questione morale: è la via più solida e sostenibile per costruire società più sane, resilienti e giuste.

Il tempo per agire è ora. La scienza ha già parlato, la politica e la società devono ascoltare.

fonti

Rapporto originale OMS